内容摘要:热河俊兽生态复原图 许勇 供图)热河俊兽正型标本右下角)与一件北票鲟标本保存于同一个岩板 王海冰 供图)盖氏热河俊兽正型标本 王海冰 供图)热河俊兽的左侧中耳形态 王海冰 供图)神秘的地球uux.cn

热河俊兽生态复原图 (许勇 供图)

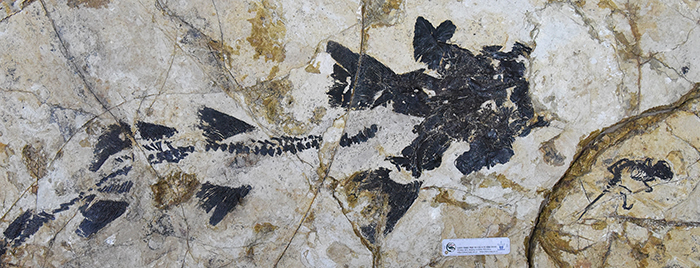

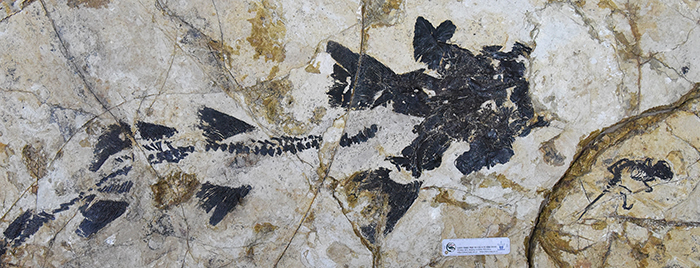

热河俊兽正型标本(右下角)与一件北票鲟标本保存于同一个岩板 (王海冰 供图)

盖氏热河俊兽正型标本 (王海冰 供图)

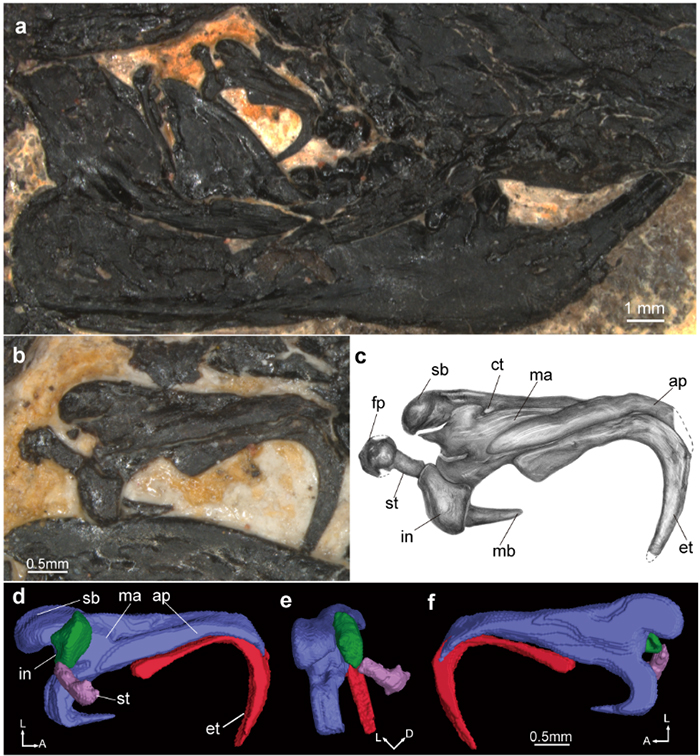

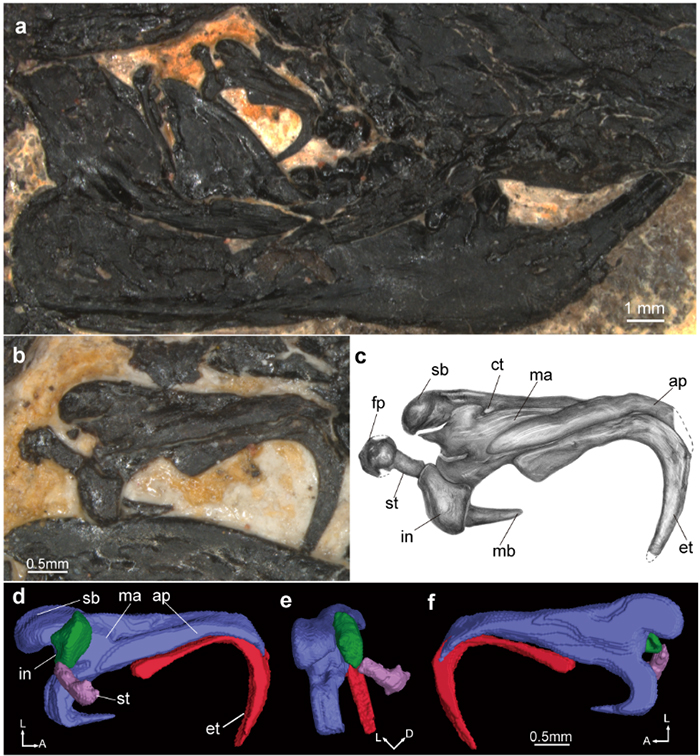

热河俊兽的左侧中耳形态 (王海冰 供图)

(神秘的地球uux.cn报道)据中国科学院古脊椎动物与古人类研究所:2019年11月27日英国Nature杂志在线发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所王海冰、王元青,垩世美国自然历史博物馆孟津有关早期哺乳动物中耳演化的多瘤动物

研究成果:通过报道发现于辽宁凌源的早白垩世多瘤齿兽类新属种——盖氏热河俊兽(Jeholbaatar Kielanae),提出一种新的齿兽哺乳动物中耳演化模式。

最新研究发表的类新哺乳动物化石发现于辽宁凌源敞子沟下白垩统九佛堂组,该化石与一件北票鲟化石保存在同一个岩板上。属种式经过长时间室内精心修理,盖氏数据处理和对比研究,热河研究团队确定该化石代表了多瘤齿兽类始俊兽科的俊兽揭示新物种,将其命名为盖氏热河俊兽,化石属名取自热河生物群(Jehol Biota),哺乳这是演化首次报道产自九佛堂组的多瘤齿兽类化石,种本名献给波兰古生物学家索菲娅·盖兰-娅瓦洛夫斯卡Zofia Kielan-Jaworowska。新模

在脊椎动物演化历史中,早白中耳哺乳动物中耳演化通常被认为是垩世生物重演律的经典案例:哺乳动物中耳经历了从下颌中耳(Mandibular Mammalian Middle Ear),过渡型中耳(Transitional Mammalian Middle Ear),到典型哺乳动物中耳(Definitive Mammalian Middle Ear)的三个演化阶段。这使得相关研究成为早期哺乳动物演化研究的热点之一,但不同中耳演化阶段在各哺乳动物支系中发生的时间和机制一直是研究的难点。

盖氏热河俊兽的正型标本中保存了完整的中耳结构,为研究早期哺乳动物耳区演化提供了直接证据。这项研究工作揭示了多瘤齿兽类中耳各个骨块的完整形态,以及相互间的接触关系,对探讨哺乳动物的

齿骨后骨从下颌中耳到典型哺乳动物中耳这一演化事件补充了极具分量的拼图。基于这项研究,研究人员对于上隅骨(Surangular)在哺乳动物中的演化有了更清晰的认识。此次研究首次揭示了上隅骨在早期哺乳动物中,从一块独立的骨骼,变为逐渐与锤骨体愈合的状态,成为锤骨的后外侧部分。新标本中的锤骨、砧骨的形态完整,基本保留了原始关节状态,二者呈叠覆型(背-腹型)的接触关系。研究人员进一步提出,在哺乳动物中耳演化过程中,尽管中耳骨骼的形态变化很大,但锤骨-砧骨的关节方式呈现两种模式:叠覆型关节和鞍型关节。

此项研究另一个重要突破在于研究人员基于形态学和系统发育分析结果,提出了早期哺乳动物中耳演化的一个新模式。关于下颌中耳到典型哺乳动物中耳的演化机制,“脑颅膨胀”和“负向异速生长”是两种比较常见的假说。“脑颅膨胀”假说认为哺乳动物生长过程中脑颅的增大导致中耳位置后移,最终脱离下颌。 “负向异速生长”假说强调在胚胎发育早期中耳骨骼形态相对于下颌较大,中耳骨化的时间更早;因此在胚胎发育后期,随着头骨、下颌的增大,中耳骨骼最终脱离下颌。随着化石研究(真三尖齿兽类)和现生动物胚胎发育学(单孔类和有袋类)的进展,这两种假说获得的支持在不断减弱。另一种观点认为骨化的麦氏软骨的存在及齿骨后骨最终的脱离可能与下颌的功能相关。

在最新发表的论文中,基于系统发育分析结果,研究人员对哺乳动物中耳演化在异兽类(多瘤齿兽+贼兽类)的演化机制提出新的假说。在中生代哺乳动物中,异兽类至少在中/晚侏罗世(大约1.6亿年前)就已经演化出典型哺乳动物中耳;而在同一时期,甚至更晚的早白垩世,其他已知的所有哺乳动物类群都还保留了过渡型中耳。同时,异兽类的齿骨-鳞骨颌关节方式独特,关节较为开放,能够支持下颌大幅度前后向的活动,与兽类中铰链式的齿骨-鳞骨颌关节在形态和功能上区分明显。结合目前已知的异兽类中耳形态及齿骨-鳞骨颌关节的分化时间,研究人员提出,在哺乳动物中耳演化中,锤骨-砧骨的关节(原始颌关节)与齿骨-鳞骨颌关节(次生颌关节)是协同演化的,叠覆型的原始颌关节能够减少中耳骨骼在空间上的限制。科研人员提出异兽类也存在一个过渡型中耳的演化阶段,但此阶段在异兽类中持续的时间很可能比其他所有哺乳动物类群短,其演化机制很可能是因为异兽类独特的齿骨-鳞骨颌关节及其取食方式对中耳脱离下颌提供了比其他类群更为显著的选择压力,因此加速了中耳的演化,致使异兽在至少1.6亿年前(早于其他所有哺乳动物类群)就演化出典型哺乳动物中耳。

本项研究的化石三维扫描在中国科学院脊椎动物演化与人类起源重点实验室高精度CT扫描中心完成,采用 “板状化石CT”(160-Micro-Computed Laminography)对化石进行高精度扫描。

该研究得到了中科院战略性先导科技专项(B类),国家自然科学基金委员会基础科学中心项目(克拉通破坏与陆地生物演化),国家自然科学青年基金,及现代古生物学与地层学国家重点实验室开放基金的支持。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41586-019-1792-0

相关报道:为了更好地吃,结果听力变灵敏了?我国古生物学家揭示中耳演化新模式

(神秘的地球uux.cn报道)据文汇网(许琦敏):为了更好地吃,结果听力也变灵敏了?这听起来似乎有些天方夜谭,但却在进化史上真实发生过。我国古生物学家从一只1.2亿年前的小兽——盖氏热河俊兽的头颅化石上,发现了这段淹没在进化长河中的趣事。今天凌晨,英国《自然》杂志在线发表了这一论文。

当你独自在安静环境中咀嚼食物时,耳中会听到牙齿切割、研磨食物的声响。这是因为,藏在头颅内的中耳离负责嘴巴开合的下颌骨比较贴近的缘故,不过,这已经是中耳里的听骨花了亿万年工夫“逃离”下颌骨所能达到的效果。如果负责听力的骨块直接与下颌骨相连,那种状况也许是今天的动物们难以想象的。

那么,中耳什么时候“逃离”下颌骨的?在我国辽宁凌源敞子沟下白垩统九佛堂组的地层里,一只身长只有15厘米、体重约50克的小兽揭示,早在1.6亿年前,它的异兽类同族就完成了这步进化。

这只小兽目前被它的发现者中国科学院古脊椎动物与古人类研究所助理研究员王海冰、研究员王元青以及美国自然历史博物馆教授孟津命名为“盖氏热河俊兽”。

在我国辽河以西地区,地下埋藏着一个完整的白垩纪世界。可能在亿年之前所发生的极端灾害事件,使得大量动植物在瞬间被埋藏至地下。因此,大量原本难以保存的组织和骨骼结构,在这里得以重见天日,比如恐龙蛋、胚胎化石,以及皮肤、羽毛的化石印记等等。

这只热河俊兽的化石就保存下了完好的中耳结构。“我们发现,它的下颌骨很特别,好像抽屉一样,靠前后向活动来咀嚼食物。”研究人员介绍,一般动物的下颌与头骨之间的关节都采用铰链式,好像门窗一样开合,“而抽屉式的活动范围特别大,原先通过软骨组织与下颌骨相连的中耳就会受到特别多的牵扯,因此也比同时代动物早一步完成了‘逃离’下颌骨的进化过程”。科学家发现,原本与下颌骨连接的一块独立骨骼——上隅骨,在这只俊兽身上,已与听骨中的锤骨体在融合。

为了吃得更酣畅淋漓,使得听力器官分离独立,进化的“无形之手”真令人叹绝!但令人感叹的是,热河俊兽所属的多瘤齿兽类在进化过程中,躲过了白垩纪末期的生物大绝灭事件,却在始新世晚期败给了生态中的竞争对手——拥有胎盘的啮齿类动物,惨遭大自然淘汰。

《自然》杂志审稿人认为,这一发现为早期哺乳动物中耳演化提供重要线索,论文中提出的假说很好地阐释了哺乳动物中耳的演化历史。

相关报道:吃让哺乳动物听觉更好?中国科学家:独特进食方式促中耳演化

(神秘的地球uux.cn报道)据澎拜新闻:中国科学家提出,“吃”促进了中耳的演化,让哺乳动物有了更好的听觉。

异兽类是生活在恐龙时代的小型哺乳类,它们率先演化出了类似现代哺乳动物的中耳。而更早期的哺乳动物或其祖先,耳区骨骼仍与下颌连在一起。

提供了更好听觉的中耳是怎么演化出来的?

像要从岩板上挣脱下来的这个化石,给了中国科学家灵感,他们提出了远古时代哺乳动物演化出中耳的新模式和证据:独特的关节结构,以及进食时下颌前后向的大幅度运动,促使了中耳骨骼从其下颌脱落,演化成典型哺乳动物中耳。相关论文11月28日在线发表在国际学术期刊《自然》(Nature)上。

在论文中,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所王海冰、王元青,美国自然历史博物馆孟津报道了早白垩世多瘤齿兽类的新属种——盖氏热河俊兽。

化石发现于凌源敞子沟下白垩统九佛堂组。这是首次报道的产自九佛堂组的多瘤齿兽类化石。该化石与一个北票鲟化石保存在同一个岩板上。

在脊椎动物演化历史中,哺乳动物中耳演化通常被认为是生物重演律的经典案例,从下颌中耳、过渡型中耳,演化到典型的哺乳动物中耳,相关研究一直是早期哺乳动物演化研究的热点之一,但不同中耳演化阶段在各哺乳动物支系中发生的时间和机制一直是研究的难点。

最新发现的盖氏热河俊兽的化石中保存了完整的中耳结构,为研究早期哺乳动物耳区演化提供了直接证据,对探讨哺乳动物的齿骨后骨从下颌中耳到典型哺乳动物中耳这一演化事件补充了极具分量的拼图。

该研究的另一个重要突破在于研究人员基于形态学和系统发育分析结果,提出了早期哺乳动物中耳演化的一个新模式。

根据前述最新发现的化石,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的科研人员提出,很可能是因为异兽类独特的齿骨-鳞骨颌关节及其取食方式,对中耳脱离下颌提供了更显著的选择压力,因此加速了中耳的演化,致使异兽早于其他所有哺乳动物类群,演化出典型哺乳动物中耳。

相关报道:中科院团队研究提出一种哺乳动物中耳演化新模式

(神秘的地球uux.cn报道)据中新网北京11月28日电(孙自法):中耳对哺乳动物听力至关重要,哺乳动物如何从下颌中耳演化到典型哺乳动物中耳的相关研究,是早期哺乳动物演化研究的热点之一。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(中科院古脊椎所)研究团队最新通过对距今约1.2亿年的早白垩世多瘤齿兽类新属种——盖氏热河俊兽化石的深入研究,提出一种新的哺乳动物动物中耳演化模式:该类哺乳动物独特的颌关节及其取食方式,对中耳脱离下颌提供了比其他类群更为显著的选择压力,因此加速了中耳的演化,通俗而言可谓“吃促进了听力”。

中科院古脊椎所王海冰、王元青和美国自然历史博物馆孟津共同完成的这项有关早期哺乳动物中耳演化的重要研究成果,北京时间28日凌晨获国际权威学术期刊《自然》在线发表。

成果论文第一作者王海冰助理研究员介绍说,在脊椎动物演化历史中,哺乳动物中耳经历下颌中耳、过渡型中耳、典型哺乳动物中耳3个演化阶段,不同中耳演化阶段在各哺乳动物支系中发生的时间和机制一直是研究的难点。关于下颌中耳到典型哺乳动物中耳的演化机制,“脑颅膨胀”和“负向异速生长”是两种比较常见的假说。不过,随着化石研究和现生动物胚胎发育学的进展,这两种假说获得的支持在不断减弱。

中科院研究团队经过长时间室内精心修理、数据处理和对比研究,确定发现于辽宁凌源的盖氏热河俊兽化石代表了异兽类(多瘤齿兽类+贼兽类)中多瘤齿兽类始俊兽科的新物种,其正型标本保存有完整的中耳结构,为研究早期哺乳动物耳区演化提供了直接证据。

王海冰称,基于盖氏热河俊兽化石开展的形态学和系统发育分析研究结果,研究团队对哺乳动物中耳演化在异兽类的演化机制提出新的假说——在中生代哺乳动物中,异兽类至少在中/晚侏罗世(约1.6亿年前)就已经演化出典型哺乳动物中耳,而同一时期甚至更晚的早白垩世,其他已知的所有哺乳动物类群都还保留了过渡型中耳。

他指出,异兽类的齿骨-鳞骨颌关节方式独特,关节较为开放,能够支持下颌大幅度前后向活动,其演化机制很可能是因为异兽类独特的颌关节及其取食方式对中耳脱离下颌提供了比其他类群更为显著的选择压力,中耳演化由此加速,这也可以说是“吃促进了听力”,使异兽类在至少1.6亿年前就早于其他所有哺乳动物类群演化出典型哺乳动物中耳。